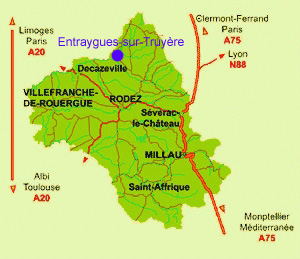

Plan d'accès

Accès par l'autoroute A75 ou l'aéroport de Rodez.

|

|

Venir par la route

|

|

|

En provenance du Nord, de Paris :

A10, puis A71 jusqu'à Clermont-Ferrand, puis A75 direction Montpellier.

Prendre la sortie 23 direction Massiac, Aurillac.

A Aurillac, prendre la D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.

En provenance de la Région Lyonnaise et de l'Est :

A47 ou N88 par Saint-Etienne, puis A72 jusqu'à Clermont-Ferrand, puis A75 direction Montpellier.

Prendre la sortie 23 direction Massiac, Aurillac.

A Aurillac, prendre la D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.

En provenance du Nord-Ouest :

A partir de Limoges, A20 jusqu'à Tulle, puis N120 jusqu'à Aurillac, puis D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.

En provenance du Sud-Ouest :

A partir de Toulouse, A68 jusqu'à Albi, puis N88 jusqu'à Rodez, puis D988 jusqu'à Sébazac-Concourès, puis D904 jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.

En provenance du Sud-Est, Marseille, Montpellier :

A9 puis N9/A75 par Lodève, Millau, direction Clermont-Ferrand.

Prendre la sortie 42 et continuer sur la N88 direction Rodez.

A Laissac, prendre la D28 jusqu'à Espalion, puis la D920 jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.

|

|

|

| |

| |

Venir par le train

|

Plusieurs liaisons journalières :

• PARIS / RODEZ

• PARIS / AURILLAC

|

Informations & Réservations SNCF :

Site web : www.sncf.fr

|

Venir par l'avion

|

Aéroport de Rodez-Marcillac.

Site web : www.aeroport-rodez.fr |

Aéroport d'Aurillac Tronquières.

Site web : www.caba.fr/fr/aeroport/ |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

Actualités en Aveyron

|

|

|

|

|

|

|

|

| Copyright © HOTEL-LION-OR.COM 2025 |

|