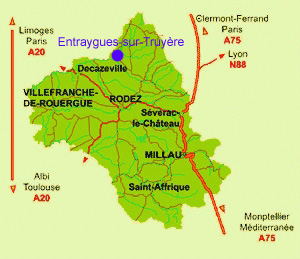

Access maps

By motorway A75 or Rodez airport.

|

|

Access by road

|

|

|

From the north, Paris :

A10, then A71 to Clermont-Ferrand, then A75 to Montpellier.

Take the exit 23 to Massiac, Aurillac.

In Aurillac, take D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.

From Lyon and the East :

A47 or N88 via Saint-Etienne, then A72 to Clermont-Ferrand, then A75 to Montpellier.

Take the exit 23 to Massiac, Aurillac.

In Aurillac, take D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.

From the North West :

From Limoges, A20 to Tulle, then N120 to Aurillac, then D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.

From the South West :

From Toulouse, A68 to Albi, then N88 to Rodez, then D988 to Sébazac-Concourès, then D904 to Entraygues-sur-Truyère.

From the South East, Marseille, Montpellier :

A9 then N9/A75 via Lodève, Millau, to Clermont-Ferrand.

Take the exit 42, then N88 to Rodez.

In Laissac, D28 to Espalion, then D920 to Entraygues-sur-Truyère.

|

|

|

| |

| |

Access by train

|

Several trains each day :

• PARIS / RODEZ

• PARIS / AURILLAC

|

Information & Reservation SNCF :

Web site : www.sncf.fr

|

Access by air

|

Rodez-Marcillac Airport.

Web site : www.aeroport-rodez.fr |

Aurillac-Tronquières Airport.

Web site : www.caba.fr/fr/aeroport/ |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

Actualités en Aveyron

|

|

|

|

|

|

|

|

| Copyright © HOTEL-LION-OR.COM 2025 |

|